クルマの試乗記でタイヤの銘柄というかメーカー名を明記してその良くなさを書いたりすると場合によってはわりとタイヘンというかメンドくさいことになったりもするらしいですが、このBS製品はフツーでした。つまり、乗っていて気になるネガな印象が特にありませんでした。

「営業バンが高速道路をぶっ飛ばせる理由」

これのると、バッチリわかります。

まさにというか、プロボックス(旧顔)の背の高いバージョン、

な感じでした。

タウンエース、いーぜぇ~!!

この個体(リア2輪駆動で4ATで走行13万km)、ご覧のとおりレンタカー。ジャパンレンタカーの渋谷公園通り店でどなたでもアレできます。

●2024年9月8日C

Mercedes-Benz 190E2.5-16

写真ないですけど、190Eの2.5-16。

今日、ホンのちょっとだけ、

運転させてもらったんですよ。

サスペンションのストロークのなかに

「ひっかかり」がどこにもなくて、

「うわあベンツすげえ!!」ってなりました。

「滑走」してる感じ。

▶ 車の数学(20): 車の運転と最小回転半径(JavaScript版)

タウンエース。

ハンドルをまっすぐから右回りにどんつきまでアレしたら、2回転と120°ぐらい。

ということで、2倍して4回転と240°がロックtoロック。1680°

一方、スペック表によりますとホイールベースが2650mmでトレッドが1460mm/1440mmで最小回転半径が4.9m。

これらの数値をこちらのページ

http://k-ichikawa.blog.enjoy.jp/etc/HP/js/Car/car.html

でアレしますと、

フロント内輪の最大切れ角は44.77°でフロント外輪の最大切れ角は32.74°。

ということで1680÷(44.77+32.74)=21.67

小数点以下第三位以下は省略。

標準的なアッカーマン、という設定で計算させるとこうなる、という数値ですが、要はアレです。

このクルマのステアリングのレシオがいかにスローか、ということを数字でも確認できれば満足。

タウンエースのスローなステアリング、「真っ直ぐ走る」にきっと効いてると思います。

穏やかなの、イイですね。

Endless - JAPAN

NUTAHARA Rally Team’s GR YARIS Rally2がラリー北海道の準備を完了しました

この種の競技車両でフロントのダンパーストラットがミョーにナナメってるの、「なんで?」って思ったこと、ありませんか。

俺はあります。

5月に広報車を貸してもらった三菱デリカミニのヨンク(の、この個体はターボのほう)を返却しにいく途中で撮ったビデオです。

動画じたいは別にどうということもないですが(無言です)、特筆点としてデリカミニのヨンクはサスペンションのチューニングがものすごく上手くいってます。見事な仕上がり。

気になる(不快さのモトになるような)動きや揺れを探して見つかったら指摘する気満々でずっと運転してましたが、そんなの、ついぞ、見つからず。ずっと、フッツーに、快適。えー?!

冗談抜き、「純正ノーマルでこんな国産車、あるんだなー」って感じでした。しかもこれ、アタリマエですが軽自動車。

細かいことをいうと、いまの日産-三菱の軽乗用車各種のなかで、デリカミニのヨンクだけ、サスペンションのチューニングを三菱の人がやってます(ほかのがダメということはないですしDAYZ/ekワゴンのFFなんかはオススメなくらいですが、でもヨンクになると途端に乗り心地が残念なことになってたのです)。

もっというと、デリカミニのヨンクのために三菱側が独自でやってOKだったのはタイヤサイズの選定(ロードクリアランスをアップするために径をデカく)とダンパーのチューニング(『三菱デリカミニのすべて』によると、特性を「弱飽和型」から「リニア」へ)だけ。

たとえばの話、モロズミ先生あたりが試乗したら

「これ、クニさんがアシやったんじゃないの?!」

っていいそうな感じ。

でも現実には、プロの人は全然かかわってないそうです。

「こないだアウトランダーに乗ったんですけど、後席の乗り心地もバッチリでした。サスペンションのチューニングをやったの、デリカミニのヨンクと同じ人だと思いますよ」(談)。

デリカミニのヨンク、ちょっと気になったのは、サスペンション関係ではないところで、エンジン由来の音が、状況によってはうるさく感じられるところでした。街なかとかで。

そのへんに関しては、N-BOX(FFのターボなし)はかなりよくできてました。

●2024年9月9日E NDロードスター990S

「純正ノーマルの国産車でもこんなの、あるんだね」

ってことでいうと、

NDロードスター990Sの乗り心地も

かなり奇跡的な仕上がりでした。

●2024年9月10日A

館内端『さらば、F1グランプリの時代よ!』

(山海堂·1994年)より。

フと思い立って「館内端」でfacebook内を検索したら、御本人のアカウントじゃなく俺のこんな投稿が。

館内さんにとって、チャップマンは「恩師」。

こないだ『童夢へ』を読み返したら、林みのるさん、息子さんのファーストネームを「幸倫」と。

あと、どこで読んだかゴードン・マレーさん。「彼は僕のヒーローだった」。

館内さん、1947年生まれ。

林さん、1945年生まれ。

マレーさん、1946年生まれ。

チャップマンさん、たしか1928年生まれ(間違ってたらごめんなさい)。

●2024年9月10日B ノルベルト・ジンガー

チャップマンみたいなタイプではないけど、ノルベルト・ジンガーさん。

956をやるときに、

「アルミモノコックの作りかたを知らなかったから、ドルニエへいって教えてもらった」

ステキすぎます。

で帰ってきて自分たちで作って、

「1基目は応力試験に使ったからアレだったけど、2基目はもう実戦投入したよ」

だったかな。

ステキすぎます。

●2024年9月10日C ポルシェ・クラウン

先週末は関越道と上信越道を通って軽井沢のほうへアレしたんですけど、俺の印象では

ポルシェ(の911でもボクスターでもないやつ各種)

と、あと

クラウン(現行の、俺は名前いえないやつ各種)

が、ずいぶん目立ってました。

●2024年9月12日 YouTube 2024

Formula SAE Japan Day1(Dynamic Events)

2024 Formula SAE Japan: Day1(Dynamic Events) Autocross/Acceleration/Skidpad

StudentFormulaJapan

学生フォーミュラ大会の「動的種目」……の、オートクロス。舗装路面でパイロンで決められたコースを走るダートラみたいな種目なんですけど、俺にとってはF1よりおもしろい、アツくなれるモーターレーシングです。

おもしろい理由の主なのは、「運転操作や車両挙動の違いが見ていてわかりやすいから」なんですけど。

たとえば、この動画の終了時点からマイナス48分あたり。

京都工芸繊維大学チームの2人目のドライバーの2本目の走り。

傍目に「攻めてる」や「頑張ってる」の感じはゼロで、

むしろ「まだこのドライバー本気出してないんじゃないの?」ぐらいな。

で、サクッと最速タイム。

同じクルマを走らせた1人目ドライバーのベストタイム(これも、出した時点では佛恥義理)をさらに1秒半ぐらい短縮。

もちろんクルマもバッチリだったんでしょうけど、

「やっぱ、速いって、こういうことだよなー」みたいな。

かっけえ。

●2024年9月15日

モーターサイクル用フロントフォーク(ダンパー)

今月のモーターファンイラストレーテッド

特許が取れたフロントフォーク内部機構と

温度とダンパーチューニングに関する話を載せていただきました🙌

是非お手に取ってください🖐️

特許取得済みの、モーターサイクル用フロントフォーク(ダンパー)。

モーターファンのこの号は俺、まだ読んでません。

でまた現物を見たことも乗ったこともないんですが、

ラッキーなことにこないだ浅間で、作った本人からいろいろ説明をしていただきました。

教えてもらっての感想は、ひとことでアレするなら「すげえ」。

ただしその「すげえ」のタイプは、

「そこまでやるか?!」

……というよりは(そっちもさることながら)、むしろ「ああ、そこからなんですね」。どっちかというと。

ダンパーの作動があやしくなる状況(もっというと「仕込んだ減衰が仕込んだ通りには出てくれなくなる状況」)

がリアルワールド上では日常的に発生しておりまして、乗ってる人が感じる「んー?!」や不快さや「ヤスモノ感」のかなりのところがそれ起因、なんだそうです。

このダンパーは、それ(「仕込んだ減衰が仕込んだ通りには出てくれなくなる状況」の発生)を可能なかぎりゼロに近づけることを念頭に置いて機構が設計されている、といっていいでしょう。

でもって、その狙い通りバッチリの結果がすでに得られているそうです。乗ったことはないですが、乗り心地が快適で接地性も良好。グリップのピークが目に見えて上がることはないかもですが、そこからの落ち幅が明らかに小さい……んじゃないんでしょうか。

設計や生産の難度が高い部品は使用せず。ツインチューブのオイルショック(封入ガスに加圧してないタイプ)、ということでは一般的なやつと同じ。量産化にあたって、これといった障壁はないように見えました。少なくとも、技術的なものに関しては。

「仕込んだ減衰が仕込んだ通りに」ということは、たとえばの話、市販車用サスペンションの仕様決めをする際の工数や時間を(ということは当然マネーも、ですが)確実に減らすこともできるはずです。これを使えば。いわゆる、「ほしい答えがすぐに……」なやつです。

仕込んだ減衰の値でいったらごくごくフツーであっても、乗るとまるで別世界。

じゃあなにが違うのか。

そのスジの言葉だと、ダンパーの「作動環境」とか「減衰の応答性」とかになります。

「ワーキング・シリンダー内が常にオイルで満たされていること」

という大原則にすごく忠実な、あるいはその基本をアレするためのアクティブな機能が織り込まれた機構設計。

ÖhlinsのTTX(TTはTwin Tubeの頭文字)も

MultimaticのDSSV(Dynamic Suspension Spool Valveの頭文字)も、

「仕込んだ減衰がリアルワールド上でもそのまま出ること」

を、プライオリティのいちばん上あたりに置いて機構設計がされてるはずです。

いいかえれば

「再現性の高さ」

ですかね。

●「仕込む減衰の値じゃなくて、作動環境、減衰の応答性を、車両に合わせ込むための部品のバリエーション。SACHSなんかはこれを、確実にいくつか、用意してますね」

——つまり、減衰値がどうこうには直接関係ないところの部品が、チューニングパーツとして……。

「そうです」

●もう何年前か忘れましたけど、北海道あたりのどこかで。先代=初代BRZのわりと最後の頃。実験部のほうのエラい人に「ボロクソいわれたから(バネの設計)変えたんですよ!!」っていわれたのと同じときでした。車両側起因の乗り心地のクセ(今のにもあります)は取り切れてなかったですけど、「SACHSの人たちは仕事がはやい」みたいな話を当該仕様の担当者から聞いた記憶が。

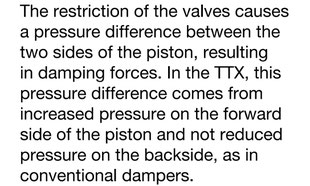

●ダンパーストロークが発生すると

ピストンのアッチ側とコッチ側が

「高圧側」と「低圧側」とになるわけですが、

モンダイは「低圧側」。

TTXに関してÖhlinsさんは

「低圧側の圧力は常に封入ガス圧と(「ほぼ」か「ほとんど」か、いずれにせよ)「同じ」

だと言ってます。

アップライト上のプッシュロッドの取り付け位置を

前後方向に合計4箇所のなかから選べるようになっておりまして、

前側から順にP+1、P0(標準ポジション)、P-1、P-2。

これらのうち、P+1だけは、

たとえばハンドルを左へ回すと、

右フロントの車高が上がって、左フロントの車高がダウン。

ほかの3つのポジションは、

ハンドルを左へ回すと、

右フロントの車高がダウンして、左フロントの車高がアップ。

左の図でいうと、この状態はP-2だということがわかります。

あとひとつおもしろいのは、キャスター。

フォーミュラレーシングカーだとこのぐらいがフツーなのかもですが、

市販車基準の目線からすると、ありえないくらい寝てますね。

さっきちょっと読んだんですけど、

今年(2024)のスーパーフォーミュラ車両のダンパー。

ワンメイクってのは知ってましたけど、

中身いじるのNGで、だから

勝手にいじったら即バレるように封印がしてあるそうです。

うはー。

●2024年9月24日 YouTube ブリスター

ああ、ここにもガチの人が

……ってことで即、チャンネル登録。

ピストンへのシムの張り付きおよびそれによる「ブリスター」(いわゆるキャヴィテーション・ティッピングですね)の発生の問題とそれらへの対策の話なんかも出てきてナイス。

それとか、「これじゃ通過油量が足りない」ってんでポートにドリル突っ込んだ話とか。

個人的に特にグッときたのは「俺はダイグレッシヴ特性、好きじゃないんだよ」。

YouTubeでダンパー関係の動画いっぱいアレしましたけど、ここまでのはまずめったにないと思います。

●2024年9月26日 YouTube トー調整

「サスセッティング」とか「アライメント」関係の動画ってトンデモなのがすごい多い……と俺は思ってますが、そういうなかでこれはかなり好きというか、たまに視聴したくなって視聴してます。田中ミノルさん、ちゃんと「基本は(トー)ゼロ」ってゆ……じゃなかった言ってるし。

あと、サムネ画像がナイス。

●2024年9月27日 ロードスター

ほぼ¥5000(税込¥4950)の本きた。

判型、でっか。

「そういうの、もうジイさんしか読まないからじゃない?」(by ヨシ江様)

ユーノス/マツダのロードスターに関しては驚愕体験がいくつかありまして、純正ノーマルだとNDの990Sの乗り心地の仕上げの見事さなんかもそのうちのひとつだったりしますが、いわゆる操安性方面だと、たとえば、ゼロタッチバネ(……がなにかわからない人はググっ……てもアレかもですが)を組み込んだNC初期型。

「うわこれ、ゴルフIIみたいじゃん!!」

ってなったくらい、大丈夫感、楽しさ、ありまくりでした。

最高。

で、「ゼロタッチバネ」。

簡単にいうと、「そのクルマが純正ノーマルの状態でもっているサスペンション・ストロークを使い切れる範囲内でもっともレートが高いバネ」です。

NCロードスター用でいうと、そのレートは純正比、

フロントが2.4倍でリアが1.6倍。

間違ってたらゴメンナサイですけど、バネ上の固有振動数、いわゆるナチュラル・フリケンシーはそれぞれ純正ノーマル比1.55倍と1.26倍になります。計算上。

「これくらいなら、乗り心地の不快さを出さないようにダンパーの減衰を合わせ込むことは十分に可能です。大丈夫ですよ」

たしかに乗り心地は全然「大丈夫」(かもっと)でしたけど。

「純正状態でいうと、このクルマ、フロントのアーム角は、1G状態で、ほぼ水平です」

──はい。

「その純正車高のアーム角のメリットを最大限に活かすにはどういうサスペンションがいいか、という」

──はあ。

「フロントのアーム角が水平ということは、コーナーでハンドルを動かしたその瞬間から、もうロールの動きは始まってるんですよ。間髪入れずに」

──はい。いわゆる、ハンドル操作とロールの動きが連動しちゃってる系、ですね。

「でもこれ、乗ってみて、全然、グラッとくる不安な感じ、なかったでしょ。ハンドル操作にロール挙動がつきまとうイヤな感じが」

──はい。もう、安心して、きりたい放題というか。それと、ハンドル戻すとクルマの姿勢もシャキッと戻るし。

「それは、バネが支えてくれてるからです」

──んー。