●2025年5月1日A YouTube Differential Gear

今朝イチ「ギョギョギョー!!」(©さかなクン)ってなった動画。

これに4.5万の「いいね」が。

そういえば。

10年よりもっと前のことでしたが、

「ツインスクロールターボ」を

「スクロールターボをツインで装備し……」って

書いてたヤツが。

●2025年5月1日B YouTube Around The Corner

さっきのトンデモなショート動画のネタ元はこちらの「映画」(と、あえていいます)。

ウルトラ級の名作なので、お暇とご興味おありのかたは是非どうぞ。

それと、アレですね。やっぱプロのナレーターってすごいっす。

あと、そのナレーターに読ませる原稿を書いた人も。

ききやすい。わかりやすい。字幕いらない。

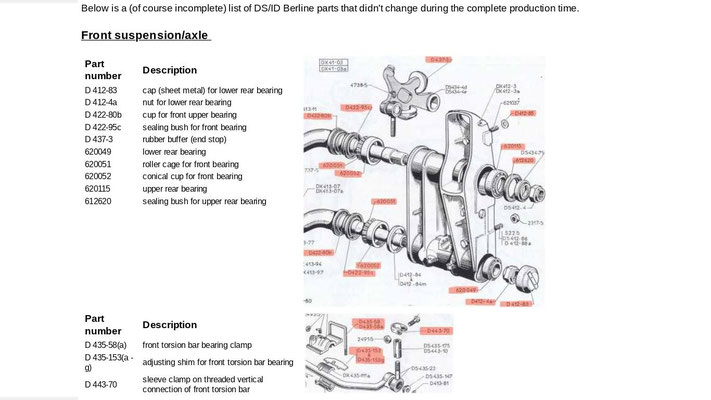

ご覧のとおり、シトロエンのDSおよびIDの前後のアシらへん。

アームのピボットに関する限り、ゴムブッシュは使われていないようです。

それにしても部品点数、多いな。

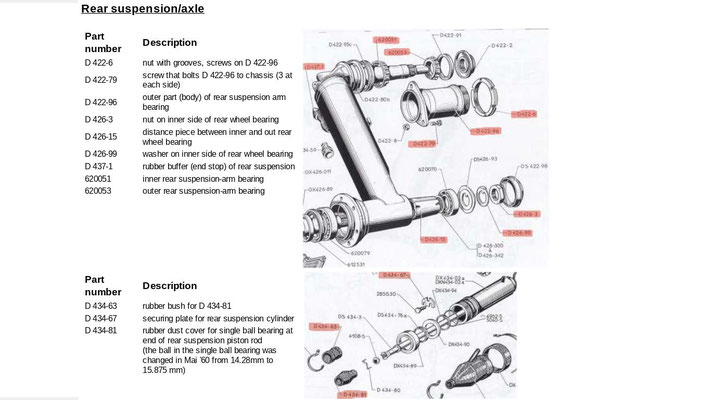

例のジュリアン・エドガーさんの本より。

The R32 Nissan Skyline GT-R - a personal story about handling

と題したこの話、たっぷり5ページ使って書かれております。

’90年代半ばにエドガーさんが中古のサンニーRを買って乗って

「なんだこれ、ハンドリング、全然よくねえじゃん!!」

ってなったところからのストーリー。。

具体的なモンダイは、ハードにコーナリングして

出口へ向けてアクセルを開けると、

ものすごいオーバーステア。ケツが出まくる。

速くない。

「もっとサッサとヨンクになれよ!!」

「なんでみんな、こんなのを『ハンドリング最高!!』とかゆってるんだ?!」

という。はい。

困ったエドガーさん、アテーサE-TSの制御にイジりの手を。

いろいろやったあげく、最終的には、えーと……。

このクルマの横Gセンサーは、まっすぐのときの出力が2.5V

右コーナーで横Gがかかると、その出力は2.5Vより下へ。

左コーナーで横Gがかかると、その出力は2.5Vより上へ。

ここをアレする仕掛けを。

具体的には、運転席から手のとどくところにあるダイヤル。

ゼロから10まで目盛りがあって、

ゼロだと、横Gセンサーからの出力電圧は純正ノーマルとおんなじ。

10まで全振りすると、どんだけキョーレツに横Gがかかっても、

横Gセンサーからの出力は2.5Vのまま→がんがんヨンクに。

これでバッチリ(ドライの舗装路だったら7か8あたりがナイス)。

なおエドガーさん、サンニーRのハンドリングが「よくねーよ!!」

って雑誌に書いたら、ものすごい数の罵倒の電話が編集部に。

「オメーが運転ヘタクソなだけだろバーカ!!」なんてのは、それらのうちではだいぶ穏やかなほう……だったそうです。

のちにエドガーさん、R33 GT-Rを運転したら、

自分のサンニーR改でいうとダイヤルの目盛りを5あたりにしたときとおんなじような感じにヨンクの制御がなっていて

「ほーらみろ!!」と。

はい。

勘の良い人はすでにお気づきでしょうが、これ、あくまで、もっぱら、駆動力の配分というか分岐(の制御)が云々の話です。

ヴィークル・ダイナミクスの世界には

「駆動輪(GT-Rでいったら“主”駆動輪)の接地性を確保する」という「大きなお約束」がありまして、

そっからするとR32、必ずしもその基本に忠実なことにはなってなかったかもしれない、ということがあるわけです。

R32 GT-R rear suspensionでググッたら『サスペンション・ウォッチング』のR35回がヒットしまして、それを読んだらば

「リアのスタビが細くなってる(これぐらいがフツーだよね)」(要約)みたいな記述がありまして、

あー、と。

●2025年5月8日 YouTube OSスーパーロック

信頼のブランド。

●2025年5月12日 YouTube ドライブシャフト

プロペラシャフトやドライブシャフトのジョイントの説明の動画。

またシブいところを……と思ったら案の定というか、

安直なビュー数稼ぎ狙いのたぐいとはちょっとモノが違う感じでした。

●2025年5月17日 YouTube

ダブルピニオン式遊星歯車

三菱ランサー・エボリューション(の、VII以降、だったかな)についてる

スーパーAYCデフ

……のバラバラ状態からの再組み立て動画。

この10何年間というもの「ああ、みたいなー、みたいなー」

だったのがバッチリみれて(「ら」抜き言葉)、

まずはメデタシというかすごい嬉しかったんですが。

で。

冒頭あたりに(と、もっとあとのほうにもですけど)出てくる、みえる、

遊星歯車装置……の、もっというとキャリアの部分。

一般的なディファレンシャル(フロント用またはリア用)はベベルギアを使ったタイプですが、

このスーパーAYCデフのディファレンシャルは遊星歯車機構を使ったタイプのものであります。

でもって、その遊星歯車機構のリングギアにセンターデフ→プロペラシャフトからの動力がまず入って、そこから

キャリア→左ドライブシャフト、

サンギア→右ドライブシャフト、という流れというかルートです。

ここまではまあいいとして。

ひとつモンダイというか、俺が長年よくわかんなかったこととして、

「こんな構成でフツーにデフとして成立するの?!」

がありました。

たとえばフツーのベベルギアのデフだったら、リングギアを固定して、どっちか片側のドライブシャフトを駆動すると、従動側の速度は-1(つまり逆向きに同じ速さ)になる、ということはスッキリ納得できるのです(コドモの頃、タミヤのラジコンさんに教えていただきました)。

できるのですが、この場合はこんな遊星歯車機構。

もちろん、現実の売り物のクルマに使われてちゃんと走ってるんだから、成立してないわけはないんです。ないんですが……。

今回のブレークスルーは「ダブルピニオン式遊星歯車」にたどりつけたことでした。「遊星歯車機構 バリエーション」でググったら。

https://www.amtecinc.co.jp/new-catalogue/F-Furoku.html

ダブルピニオン式遊星歯車においてリングギアを固定、サンギアを駆動、キャリアを従動とした場合の速度比は

1−1/λ(いちまいなすらむだぶんのいち)

なんだそうです。なおλとはサンギア歯数/リングギア歯数(さんぎあのはすう÷りんぐぎあのはすう)。

逆に、同じくリングギアを固定、キャリアを駆動、サンギアを従動とした場合の速度比は

−λ/1−λ(まいなす・いちまいなすらむだぶんのらむだ)

ということは、そうです。このλが0.5であれば(つまり、リングギア=内歯歯車の歯数がサンギアの歯数の2倍であれば)、このダブルピニオン式遊星歯車はフツーにデフとして成立するのです。

そう思って、あらためて現物=キャリア(の画像)を眺めると、おお。

これ、フツーに成立してるっぽい。

まあ、アタリマエといえば実にアタリマエなんですが。

アタリマエのことがわかって、実にうれしー!!

なお。ところで(長いですね、すみません)。

「スーパー」がつかないAYCデフは、ディファレンシャル機構がフツーのベベルギアのタイプでした。

でもって、例の増減速ギアへの入力はそのデフのリングギアから、でした(かっこよくいうとケースtoシャフト)。

でも、設計者サワセさん的にそれではまだ足りなかった。満足できなかった。

なにが足りなかったかというと、そうです、左右間のトルクの移動量。

ということで、スーパーAYCデフでは増減速ギアへの入力はキャリアから(シャフトtoシャフト)。

で、左右間のトルク移動量を従来比2倍に。

ケースtoシャフト→シャフトtoシャフトで、ほかに「2倍」になったのは?

というと、そうです。回転数差。

ディファレンシャルの基本として、リングギア(トランスミッションからの動力が最初に入ってくるところ)の回転数は常に、左右のドライブシャフトの回転数の平均値。

ということは当然、差動が起きている場合、「左と右のドライブシャフトの回転数の差」は、「左右どっちかのドライブシャフトの回転数とリングギアの回転数の差」の2倍、になります。

この「回転数差2倍」が、「左右間トルク移動量2倍」のモトでしょう。

ここまで読んでくれた奇特なかた、何人いらっしゃいますでしょうか。

一方こちらは、同じく'94年9月号。

昨日なんであんなの(スーパーAYCの動画をシェアした投稿)をアレしたかというと、

直接のきっかけはこれでした。だったのです。

図解特集 NSXのル・マン より。

「ヴォイス」というか「指紋」というか

「こういう日本語を書く人は他にいないよね」

な感じもふくめてナイス。

クルマはNSX(初代)で

ドライバーはガンさん先生で、

でもって

旋回内側の駆動輪が

ギャーッ!! と激しく

「搔いちゃってる」シーン、映像、

記憶にあります。

「動力分割機構」(要するに遊星歯車装置です)のサンギアと内歯歯車の歯数は?

って訊いたら

「すいません」。

知らないわけではないけどお答えできません、

ということだったみたいです。

あらまあ。

ーーすいませーん。ここってあの、MOOGバルブのMOOGですか?

「そうですよ」

ーーじゃああの、ウィリアムズFW14Bのノーズに載っかってたやつ、あったりします?

「あれはもう、世代がいっこ古いので……」

ということで現行世代のやつと、もういっこの写真はパワステ用のスプールバルブ。

後者に関しては、長さがたぶん100mmぐらい。つまり、すーごくチャイチーです。ちっちゃい。

B21デイズは乗ったことないですけどB11ekワゴン(たぶん同じクルマ)はプレス試乗会いきまして、乗って「うっわマジか?!」と。

たしかにCVT、ゴミでした(半分はエンジンのせいでしょうね)。でもそれ以外にも、フツーに首都高走って(お台場スタート&ゴールだったのです)「うっわコワ!!」と。求心加速度0.3Gぐらいでも、カーブで外側の壁にアレしそうな感じ(バンプステアの関係ですかね)。

日産と三菱の合弁会社。両方の悪いところが悪魔合体したんじゃないかと思ったですよ。三菱単独時代のekワゴンのほうが、少なくとも運転するものとしてはよっぽどマトモだったよなー、と。

B21デイズ/B11 ekワゴン、いわゆるショールーム・アピールだけはよさげなクルマでした。「内装の質感」wとか。

で、その次の世代。型式名称Bいくつか知りませんが、まだ現行、ですよね。

プレス試乗会でデイズに乗ったら全体ミョーにちゃんとしてて、なかでもブレーキ関係。

「ブースターのジャンプインの特性を穏やかに……」(担当者談)

要は「カックンじゃないですよ」ってことです。

そんなんで気をよくして広報車を貸してもらったりしたんですが、

難点というか残念はヨンクの乗り心地。「あちゃー!!」

……というのがあってからの、デリカミニ……の、ヨンク。

乗ったらまあ、見事なものでした。乗り心地。「イヤな揺れを取り除いていく」がすんごいバチバチにできていて。

現行の日産三菱合弁会社の軽自動車のなかで、デリカミニのヨンクだけは、サスペンションに三菱独自のチューニングがされてるのです。もっというと、ダンパー関係。

その三菱の人の名前は知りませんが、どうやら、そのスジでは有名な人みたいです。もちろん、「できる人」として。